妊婦さん必見!安産祈願の費用・持ち物・服装まるわかりガイド

妊娠は人生の中でも特別な時間。

新しい命を授かる喜びとともに、無事に出産できるかという不安も感じることがあるでしょう。そんな時、多くの妊婦さんが選ぶのが「安産祈願」です。

安産祈願とは、神社やお寺にお参りし、母子ともに健康で安全なお産を祈願する日本の伝統的な風習です。

古くは平安時代から続くとされ、現代でも多くの妊婦さんに親しまれています。

科学が発達した現代でも安産祈願が大切にされるのは、単なる迷信ではなく、妊婦さんの心の支えとなり、出産に向けた心の準備を整える大事な機会だからです。

また、家族とともに赤ちゃんの誕生を前に絆を深める貴重な時間でもあります。

この記事では、初めて安産祈願に行く方でも安心して参拝できるよう、必要な費用、持ち物、適切な服装などを詳しく解説します。

安産祈願はいつ行くべき?

戌の日が最適とされる理由

安産祈願は、一般的に妊娠5ヶ月目(安定期に入った後)の「戌の日」に行くことが多いとされています。なぜ「戌の日」なのでしょうか?

犬は多産で安産であることから、「戌」の日に祈願すると安産になるという言い伝えがあります。また、犬は「多くの子を産む」「お産が軽い」「育児が上手」という特徴があり、これにあやかる意味もあります。

2025年の戌の日カレンダー

予定日から逆算して、妊娠5ヶ月目頃の戌の日を選ぶと良いでしょう。

| 月 | 2025年 戌の日(曜日) |

|---|---|

| 1月 | 5日(日) 17日(金) 29日(水) |

| 2月 | 10日(月) 22日(土) |

| 3月 | 6日(木) 18日(火) 30日(日) |

| 4月 | 11日(金) 23日(水) |

| 5月 | 5日(月) 17日(土) 29日(木) |

| 6月 | 10日(火) 22日(日) |

| 7月 | 4日(金) 16日(水) 28日(月) |

| 8月 | 9日(土) 21日(木) |

| 9月 | 2日(火) 14日(日) 26日(金) |

| 10月 | 8日(水) 20日(月) |

| 11月 | 1日(土) 13日(木) 25日(火) |

| 12月 | 7日(日) 19日(金) 31日(水) |

戌の日以外でも大丈夫?

戌の日にこだわらなくても、妊娠5~7ヶ月の安定期であれば、いつでも安産祈願は可能です。多くの神社やお寺では、戌の日以外でも毎日安産祈願を受け付けています。

また、戌の日は混雑することが多いため、平日の戌の日や、戌の日の前後を選ぶという方法もあります。

重要なのは、妊婦さん自身が無理なく参拝できるタイミングを選ぶことです。

体調や天候に配慮したベストタイミング

無理のない日程を組むために、次のポイントをチェックしましょう。

- 体調が優れない日は無理をせず、延期する

- 真夏の暑い時間帯や真冬の寒い日は避ける

- 雨や雪の日は足元が滑りやすいので注意

- 階段が多い神社やお寺の場合は、体力的に余裕のある時期に行く

- 混雑を避けたい場合は、平日の午前中がおすすめ

赤ちゃんとお母さんの健康が第一です。無理のないスケジュールを立てましょう。

安産祈願の費用相場を徹底解説

初穂料(祈願料)の一般的な相場

安産祈願にかかる主な費用は「初穂料(はつほりょう)」と呼ばれる祈願料です。

一般的な相場は以下の通りです。

- 一般的なご祈願:5,000円~10,000円

- 特別なご祈願:10,000円~30,000円

ご祈願料(初穂料)は強制ではなく、お気持ちとして納めるものです。

ただし、各神社・お寺で目安となる金額が設定されていることが多いです。

神社・お寺による違い

ご祈願料(初穂料)は地域や神社・お寺によって異なります。

公式ウェブサイトで初穂料の目安が公開されていることもあるので、事前に確認するとよいでしょう。不明な場合は、直接問い合わせることも可能です。

ご祈願料(初穂料)に含まれるものと別途購入が必要なもの

ご祈願料(初穂料)に含まれるもの

- 神職・僧侶による祈祷

- 安産のお守り

- お札やお守り袋

別途費用がかかるもの

- 腹帯(岩田帯):約3,000円~5,000円

- 特別なお守り:約1,000円~3,000円

- 絵馬:約500円~1,000円

特に腹帯は神社・お寺で購入することもできますが、事前に用意して持参し、お祓いだけしてもらうこともできます。

安産祈願に必要な持ち物リスト

必須の持ち物チェックリスト

忘れ物を防ぐために、まずは必須アイテムを押さえましょう。

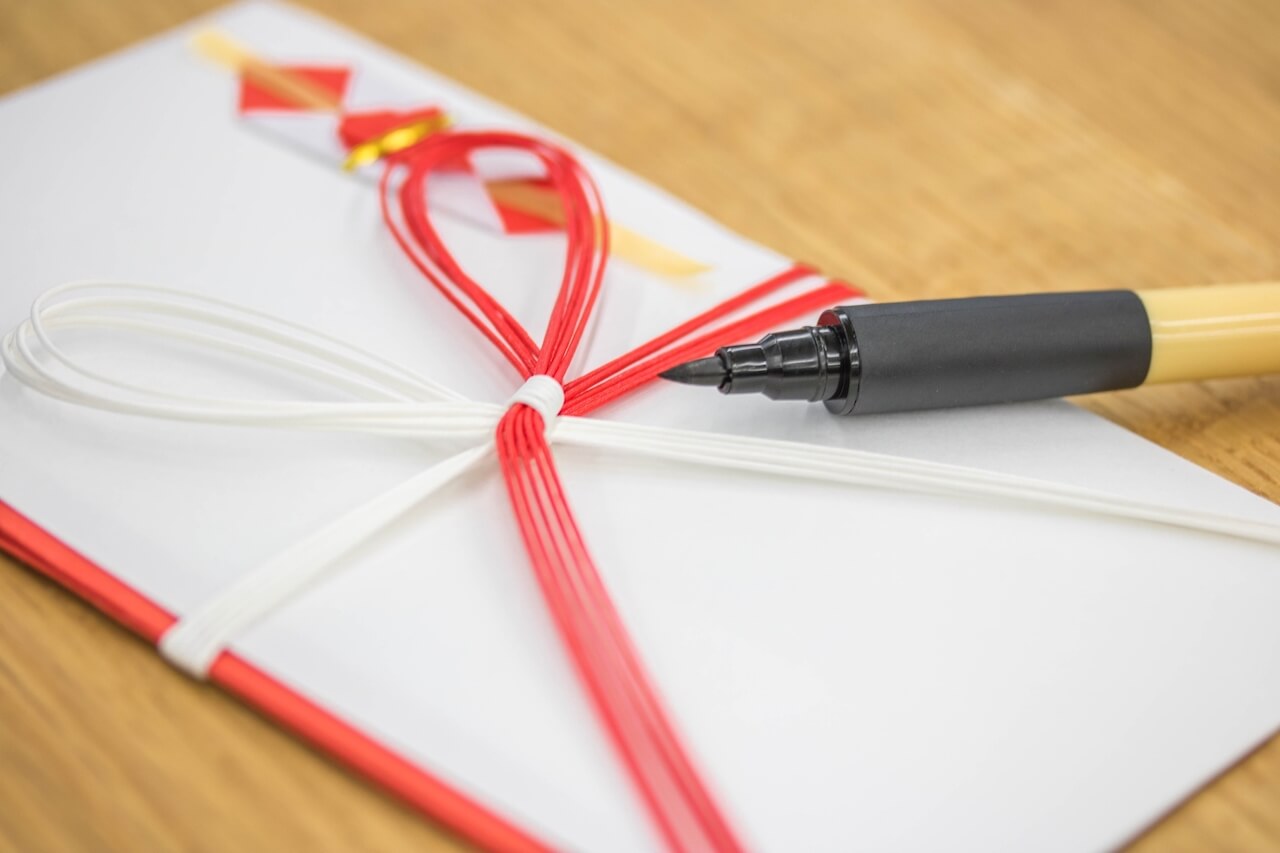

- ご祈願料(初穂料)

- 新札を用意する(できれば折り目をつけない)

- のし袋に入れる(表書きは「御初穂料」「御玉串料」「御祈祷料」など)

- 氏名を記入する

- 腹帯(持参する場合)

- 一般的に白色の晒(さらし)が使われる

- 長さ約5〜6mのものが一般的

- 既製品のサポート帯やガードルタイプでもOK

- 母子手帳(必要な神社・お寺の場合)

- 申込書に記入する際、出産予定日の確認に必要な場合がある

- 直接見せるわけではないので、持っていると安心

- 身分証明書

- 申込書に住所・氏名を記入する際に確認できるもの

- 運転免許証や保険証など

あると便利な持ち物

必須ではありませんが、持って行くと安心度がぐっと高まるでしょう。

- タオルやハンカチ:手水舎で手を清める際に使用

- ウェットティッシュ:トイレや手の消毒用

- 飲み物:水分補給用(特に夏場は必須)

- 小さなおやつ:低血糖対策に

- 日傘や帽子:夏場の日よけ用

- 携帯用ファン:暑さ対策に

- カイロ:冬場の防寒対策に

- 常備薬:頭痛薬や胃薬など、必要な方は持参

- カメラ:記念撮影用(撮影可能な場所で)

- 財布:初穂料以外にも、お守り追加購入などに備えて

季節別の持ち物アドバイス

季節特有の気候に合わせて、下記をプラスすると快適に過ごせるでしょう。

- 春(3月~5月):花粉症の方はマスクや目薬/急な雨に備えて折りたたみ傘

- 夏(6月~8月):日傘・帽子・冷感タオル/水分補給の飲み物(多め)/汗拭きシート・ハンカチ/虫よけスプレー

- 秋(9月~11月):羽織もの(朝晩の冷え対策)/花粉症対策グッズ(秋花粉の時期)

- 冬(12月~2月):滑りにくい靴/手袋・マフラー・カイロ/リップクリーム(乾燥対策)/花粉症対策グッズ(秋花粉の時期)

- 冬(12月~2月):滑りにくい靴/手袋・マフラー・カイロ/リップクリーム(乾燥対策)

安産祈願にふさわしい服装ガイド

基本の心得:清潔感と機能性を両立

安産祈願に訪れる際の服装は、神聖な場所にふさわしい清潔感のあるものを選びましょう。

同時に、妊婦さんが快適に過ごせる機能性も大切です。

基本ポイント

- 清潔感のある服装

- 極端な露出は避ける

- 動きやすく楽な服装

- 締め付けの少ないデザイン

- 脱ぎ着しやすいもの(お祓いの際に上着を脱ぐ場合も)

季節別おすすめコーディネート

季節ごとに着心地と体温調節を意識したコーデを選びましょう。

春

- トップス:軽いカーディガンやジャケット(脱ぎ着しやすいもの)

- ボトムス:マタニティパンツやスカート

- 靴:履きやすいフラットシューズ

夏

- トップス:涼しい素材のブラウスやワンピース

- ボトムス:通気性の良いマタニティパンツ

- 靴:蒸れにくいサンダル(ただし足をしっかり支えるもの)

秋

- トップス:重ね着しやすいカットソーとカーディガン

- ボトムス:伸縮性のあるマタニティパンツ

- 靴:歩きやすいローファーやスニーカー

冬

- トップス:防寒性の高いニットやセーター

- アウター:脱ぎ着しやすいコート

- ボトムス:暖かいマタニティパンツ

- 靴:滑りにくく防寒性のあるブーツ

避けるべき服装とその理由

- 過度な露出のある服(ミニスカート、深いVネック、ノースリーブなど):神聖な場所にふさわしくないとされている。

- 過度にカジュアルな服装(ダメージジーンズ、派手なプリントTシャツなど):敬意に欠ける印象を与えてしまう。

- はなはだしく汚れた服装:清浄な場所を汚す可能性がある。

- 派手な装飾や極端な色の服:祈願の場にそぐわない。

靴選びのポイント

境内は砂利道や石畳も多いため、足元の安全性がとても大切です。

- 歩きやすく疲れにくいもの

- 滑りにくい靴底のもの

- 脱ぎ履きしやすいもの(お堂に上がる際に脱ぐ場合がある)

- かかとが低いもの(バランスを崩しにくい)

- サイズに余裕があるもの(妊娠中は足がむくみやすい)

おすすめは、クッション性の良いスニーカーやローファー、マジックテープ式のフラットシューズなどです。

ヒールのある靴やビーチサンダル、音の大きな靴は避けましょう。

同行するパートナーや家族の服装について

同行者もフォーマル過ぎずカジュアル過ぎない装いを意識すると、写真映えもよくなるでしょう。

- カジュアルすぎない服装(ジャケットやシャツがベター)

- Tシャツの場合は、無地か控えめなデザインのもの

- ジーンズは色の濃いものや、ダメージのないもの

- 派手な色やデザインは避ける

安産祈願の参拝手順と流れ

神社での参拝の基本的な流れ

- 手水舎で手と口を清める(右手→左手→口→左手の順)

- 社務所または祈祷受付に行く:「安産祈願をお願いします」と伝える/申込書を記入/初穂料を納める

- 祈祷の時間まで待機:指定場所で待つ(境内参拝も可)

- 祈祷を受ける:拝殿・祈祷殿に移動/祝詞奏上・玉串奉奠など(所要15〜30分)

- 授与品を受け取る:お祓いを受けた腹帯・お守り・御札・お神酒等

- 本殿や境内の他の神様にお参り:本殿(二礼二拍手一礼)/末社(一礼一拍手一礼)

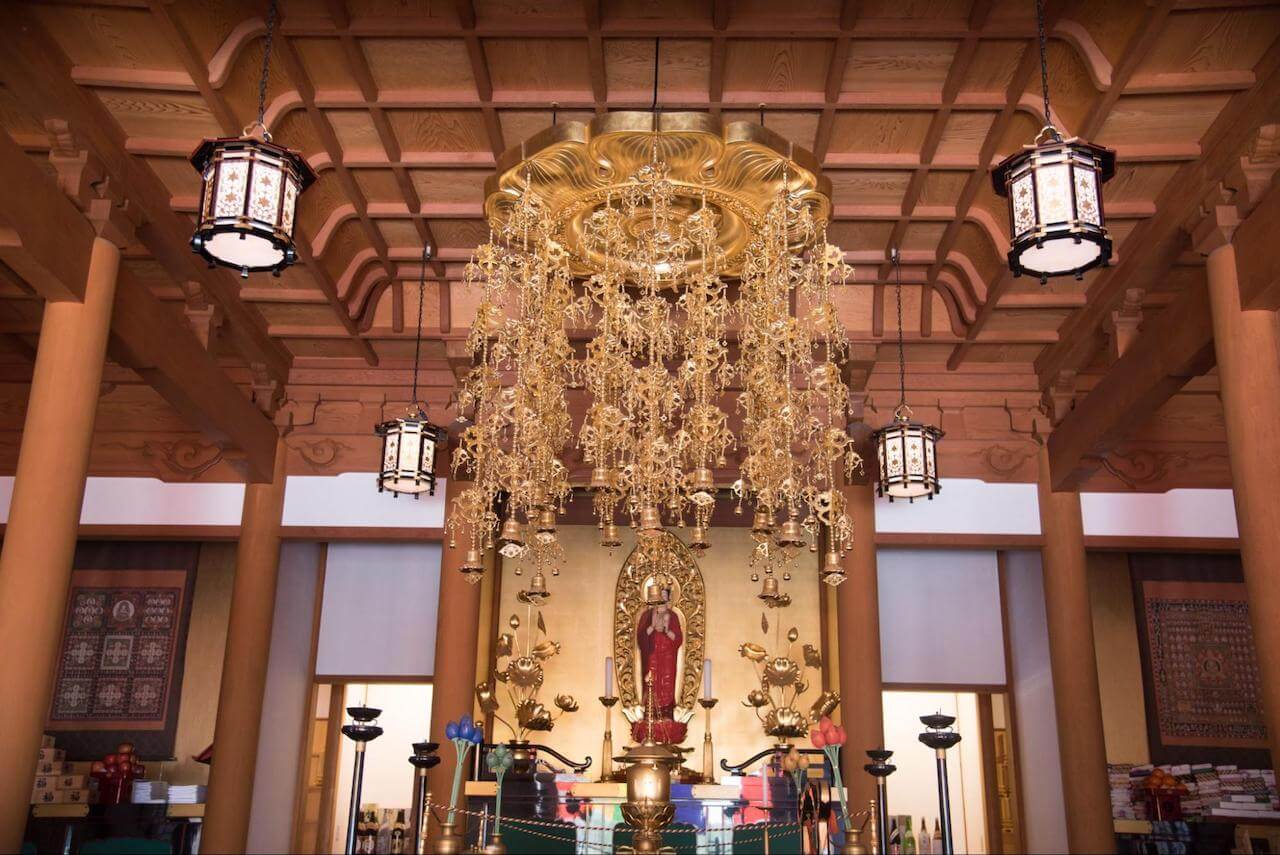

お寺での祈願の基本的な流れ

- 山門をくぐる:入口で軽く一礼

- 寺務所または受付に行く:「安産祈願をお願いします」と伝える/申込書を記入/初穂料を納める

- 祈祷の時間まで待機

- お堂に入る:靴を脱いで上がる場合も

- 読経と祈祷を受ける(所要20〜40分):僧侶によるお経など

- 授与品を受け取る:腹帯・お守り・御札・お神酒等

- 本尊に一礼:合掌・一礼

受付から祈願、授与品受け取りまでの一連の流れ

- 事前準備:予約が必要な場合は電話/ご祈願料(初穂料)ののし袋/腹帯を用意

- 当日の到着:手水舎で清める(神社)/境内前で一礼(お寺)

- 受付:申込書を記入/ご祈願料(初穂料)を納める/腹帯を渡す

- 待機:祈祷の順番を待つ

- 祈祷・祈願:お清めや読経・玉串奉納

- 授与品の受け取り:腹帯・お守り・御札

- お礼と退出:神職・僧侶にお礼/本殿・本尊に挨拶

写真撮影について

記念に残す写真は “マナー第一”。基本ルールを押さえてからシャッターを切りましょう。

撮影可能な場所・タイミング

- 境内の外観

- 参道や境内の風景

- 授与所で授与品を受け取った後

- 絵馬掛け所など

撮影を避けるべき場所・タイミング

- 祈祷中

- 御本殿の内部

- 他の参拝者が写り込む場所

- 「撮影禁止」の表示がある場所

神社やお寺によって撮影ルールは異なります。

不明な場合は、必ず神職や僧侶、係員に確認しましょう。

腹帯について知っておきたいこと

腹帯の種類

伝統的な晒(さらし)タイプ

- 長さ:約5〜6m、幅:約30cm、綿100%の白い布

- メリット:通気性が良く締め付け調整可

- デメリット:巻き方が難しく、ずれやすい

現代的なワンタッチタイプ

- マジックテープやボタンで簡単装着

- メリット:着脱が簡単。一人でも装着可

- デメリット:調整範囲が限られる

ガードル式タイプ

- 下着のような形状でサポート力が高い

- メリット:ずれにくく、日常生活で動きやすい

- デメリット:締め付け感がある場合も

腹帯を選ぶポイント

- 着け心地の良さを優先

- 自分で着脱できるか

- 素材は肌に優しいものを選ぶ

- 洗濯のしやすさも考慮

腹帯の着け方と着用期間

着け方(晒タイプ)

- おへそを中心に下から上へ巻く

- 強く締めすぎない

- 呼吸がしづらくならない程度に

- 朝起きてすぐ、または入浴後の清潔な状態で着用

着用期間

- 妊娠5ヶ月頃(安産祈願後)から

- お腹の張りや違和感を感じるようになるまで

- 一般的には臨月(妊娠9ヶ月頃)まで

- 違和感や不快感がある場合は無理に着用しない

神社・お寺で授与される腹帯と自分で用意する腹帯の違い

- 授与腹帯:神職や僧侶によるお祓いが済んでおり、伝統的な晒タイプが多いのが特徴です。御札や祈祷文が記されている場合もあり、価格の目安は3,000円〜5,000円程度です。

- 自分で用意する腹帯:マタニティショップや通販で豊富な種類・デザインから選んで購入できます。持参してお祓いを受けることも可能で、価格の目安は1,500円〜4,000円程度です。

腹帯に関する医学的見解と伝統的な考え方

- 伝統的な考え方:腹帯は「お腹を冷やさず守り、胎児の成長を助け、腹部をしっかり支えて安定させることで安産へ導く」という考え方に基づいています。

- 医学的見解:腹帯による適度なサポートは腰痛の軽減や冷え対策に一定の効果が認められる一方、胎児を直接保護する働きは限定的で、過度に締め付けると血流を妨げる恐れがあります。

腹帯の着用は個人の判断で良いとされています。

違和感や不快感がある場合は、無理に着用せず、医師や助産師に相談しましょう。

授与されるお守りと正しい扱い方

一般的な安産お守りの種類

お守りは願いごとによって形や使い方が少しずつ異なります。代表的なのは次の 5 種類です。

- 安産守(あんざんまもり):母子の無事と安産を祈願

- 腹帯守(はらおびまもり):腹帯に挟んで使用

- 子安守(こやすまもり):子供の成長や健康を祈願(出産後も使用可)

- お守り袋:中に神札や御札が入っている

- ストラップ型お守り:バッグにつけられるタイプ

お守りの保管場所と持ち歩き方

ご利益を頂くためにも、清潔な場所で大切に扱いましょう。

- 清潔な場所に保管、高い場所(神棚など)が理想的

- バッグやポーチ内側に入れる。ストラップ型はバッグ外側

- お財布の中に入れることも可能。常に身につけるのがおすすめ

複数のお守りを持つ場合の扱い方

神社やお寺が異なっても、お守り同士がけんかすることはありません。

丁寧に区別して保管しましょう。

- 別のポーチやバッグに入れて仕切る

- 神社とお寺のお守りを一緒に持つことも可能

- 出産後はお礼参りで返納することが多い

お守りのご利益を最大限に生かすポイント

- 授かったお守りを大切に扱う

- 不浄な場所に置かない

- お守りの意味を理解し、穏やかな生活を心掛ける

安産祈願後の過ごし方

腹帯の正しい着け始め方

腹帯は入浴後で肌が清潔な朝の時間帯に巻き始めると快適です。

最初は短時間の着用からスタートし、締めつけ過ぎない程度に徐々に慣らしましょう。

もし皮膚に違和感を覚えた場合は、すぐに外して様子を見てください。

お守りの活用方法

授与されたお守りは、常に身につけたり身近に置いたりすることで心の支えになります。

バッグの内側や寝室・居間の目に付く場所に安置し、車を使う場合は車内に置くのもおすすめです。

通院や分娩時に持参したい場合は、事前に病院の方針を確認しておくと安心です。

安産に向けた日常生活の送り方

赤ちゃんとお母さんの健康を守る鍵は、日々の生活習慣にあります。

栄養バランスの取れた食事に加え、ウォーキングやマタニティヨガなどの適度な運動を取り入れ、十分な睡眠で体を休めましょう。

ストレスを溜めない工夫や定期的な妊婦健診も欠かせません。赤ちゃんへの語りかけやパートナーとのコミュニケーションを大切にし、出産に向けた心の準備をするようにしましょう。

お礼参りについて

お礼参りとは?その意義と重要性

お礼参りとは、無事に出産を終えた後、安産祈願をした神社やお寺に赴き、感謝の気持ちを伝える参拝のことです。神社ではお宮参りと呼ぶこともあります。

意義と重要性

- 無事出産できたことへの感謝を伝える

- 親子の絆を深める最初の行事

- 赤ちゃんの健やかな成長と家族の繁栄を祈る

お礼参りの時期とタイミング

お礼参りは出産後1ヶ月前後、赤ちゃんの「お宮参り」と合わせて行うのが一般的です。

赤ちゃんとお母さんの体調を最優先にし、無理のないタイミングで行いましょう。

お礼参りの流れと作法

神社やお寺によって多少異なりますが、基本的な流れは以下の通りです:

- 手水舎で清める

- 社務所や受付で「お礼参りに来ました」と伝える(祈祷を希望する場合)

- 本殿・本堂に参拝(二礼二拍手一礼など)

- 授かったお守りや御札を返納箱へ納める

- 感謝の気持ちを込めて手を合わせる

持ち物と服装のアドバイス

持ち物

- 授かったお守り・御札(返納用)

- 赤ちゃん用のよだれかけやスタイ(お宮参り用)

- ご祈願料(初穂料)(祈祷を依頼する場合)

服装

- お宮参りと兼ねる場合は正装が基本

- 両親は落ち着いた色のスーツやワンピース

- 赤ちゃんは祝い着やセレモニードレスなど

お礼参りで大切にしたいこと

- 感謝の心を忘れない

- 赤ちゃんの健康を祈り、今後の成長を願う

- 参拝後の記念撮影もおすすめ(撮影可能な場所で)

まとめ

安産祈願は、単なる儀式ではなく、赤ちゃんとお母さんの無事を願い、家族の絆を深める大切な時間です。

祈願に向けた準備や当日の流れ、授与品の意味や使い方、そして祈願後の過ごし方まで、しっかりと知っておくことで、より安心して出産の日を迎えられるでしょう。

また、出産後のお礼参りも忘れずに行うことで、祈りを一つの「実り」として完結させ、赤ちゃんの成長と家族の幸せを願う新たなスタートとなります。これから安産祈願を予定している妊婦さんはぜひこの記事を参考に、心穏やかな時間をお過ごしください。

そして、健やかで穏やかなマタニティライフを送れますように。

この記事へのコメントはありません。