安産祈願の初穂料・のし袋・封筒の書き方|相場・マナー完全ガイド

安産祈願は、これから生まれてくる赤ちゃんと母体の健康を願う大切な儀式です。

この祈願で納める「初穂料(はつほりょう)」は、神仏への感謝と祈りの気持ちを込めたもの。

この記事では、初穂料の金額相場、適切なのし袋の選び方、表書き・名前の書き方、そして知っておきたいマナーについて詳しく解説します。

初穂料の相場はいくら?

安産祈願の際に多くの方が悩むのが、初穂料の金額です。祈願を受ける神社やお寺によって異なりますが、全国的なおおよその相場が存在します。

3,000円?5,000円?相場の目安

安産祈願における初穂料の相場は、3,000円から10,000円程度が一般的です。以下に、多く見られる金額帯とその背景をまとめました。

| 金額 | 特徴・傾向 |

| 3,000円 | 地元の小規模な神社での祈願などで見られます。簡易なご祈祷や授与品が最小限のケースもあります。 |

| 5,000円 | 最も一般的な金額帯です。安産祈願では「標準的」とされることが多いでしょう。 |

| 7,000円〜10,000円 | 腹帯・お守り・御札・お神酒などの授与品が充実している場合や、大きな神社での正式な祈祷の場合に設定されることがあります。 |

※一部の有名神社やお寺では、固定金額での受付のみとしているところもあります。

そのため、事前に公式サイトや電話で確認しておくと確実です。

金額別の意味合いと注意点

初穂料に明確な決まりや宗教的な縛りはなく、あくまでも「感謝の気持ちを表すもの」として捉えるのが基本です。

しかし、金額によって祈祷の内容や授与品の種類が変わるケースもあります。

金額による「差」について

多くの神社・お寺では、初穂料の金額によって以下のような差が見られることがあります。

- 授与品の種類が異なる(例:腹帯の有無、お守りの数)

- 個別祈祷か合同祈祷か

- 祈祷時間や内容の充実度

そのため、「家族でゆっくり祈祷を受けたい」「お札や腹帯も欲しい」といった希望がある場合は、5,000円から10,000円程度の初穂料を目安に準備すると安心です。

注意すべきポイント

- 端数(4,000円・9,000円など)は避けるのが一般的です。4や9は「死」や「苦」を連想させるため、縁起が悪いとされる傾向があります。

- 必ずしも高額である必要はありません。あくまで気持ちが大切なので、無理に高額を納める必要はありません。

- 金額の指定がある場合はそれに従うのがマナーです。

例えば、「安産祈願は8,000円」と明記されている場合は、その金額で準備しましょう。

「いくら包めばいいか不安…」という方は、事前に参拝予定の神社・お寺に問い合わせるのが最も確実です。丁寧に対応してくれることがほとんどなので、遠慮せずに聞いてみましょう。

初穂料の包み方

安産祈願で神社やお寺に納める初穂料は、感謝の気持ちを丁寧に形にして届けるものです。

単に現金をそのまま渡すのではなく、適切なのし袋を使い、正しい形式で包むことが大切です。

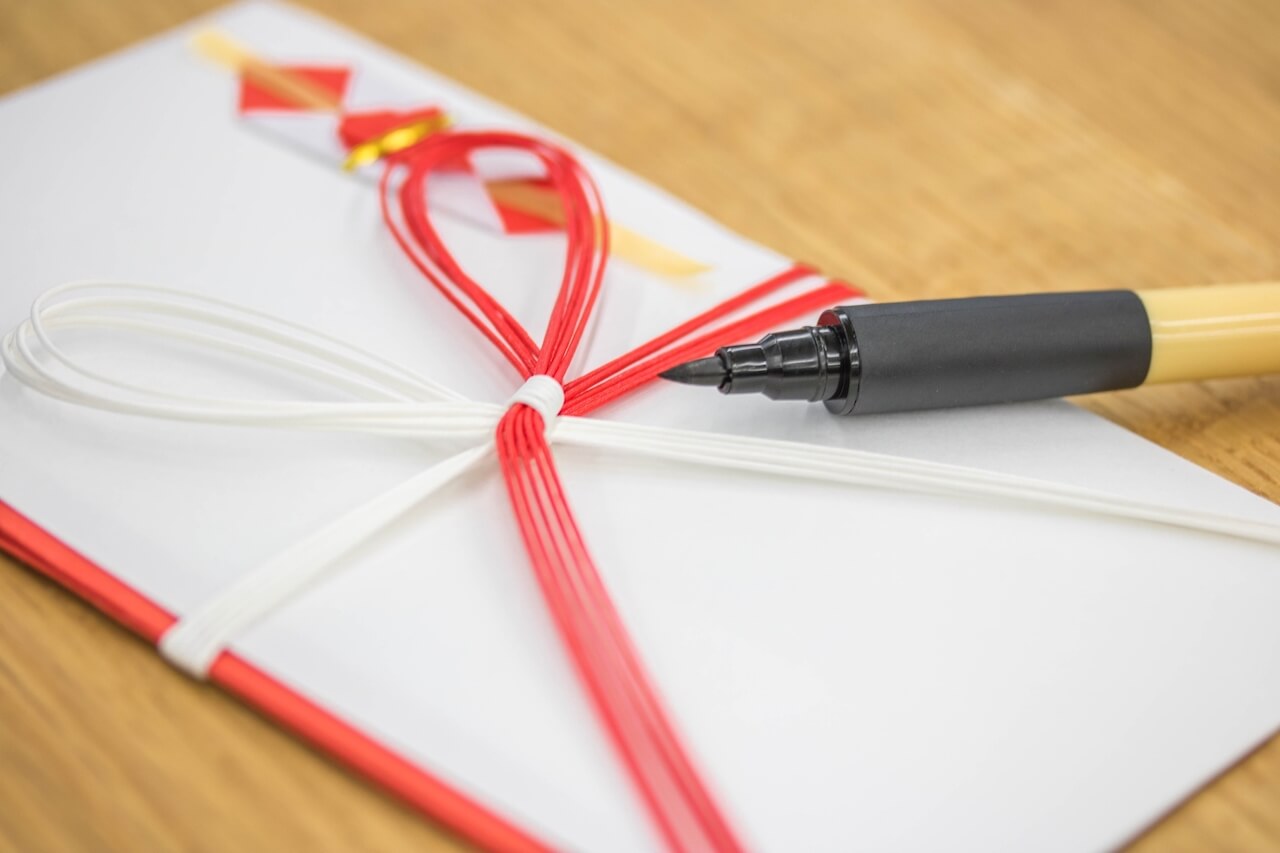

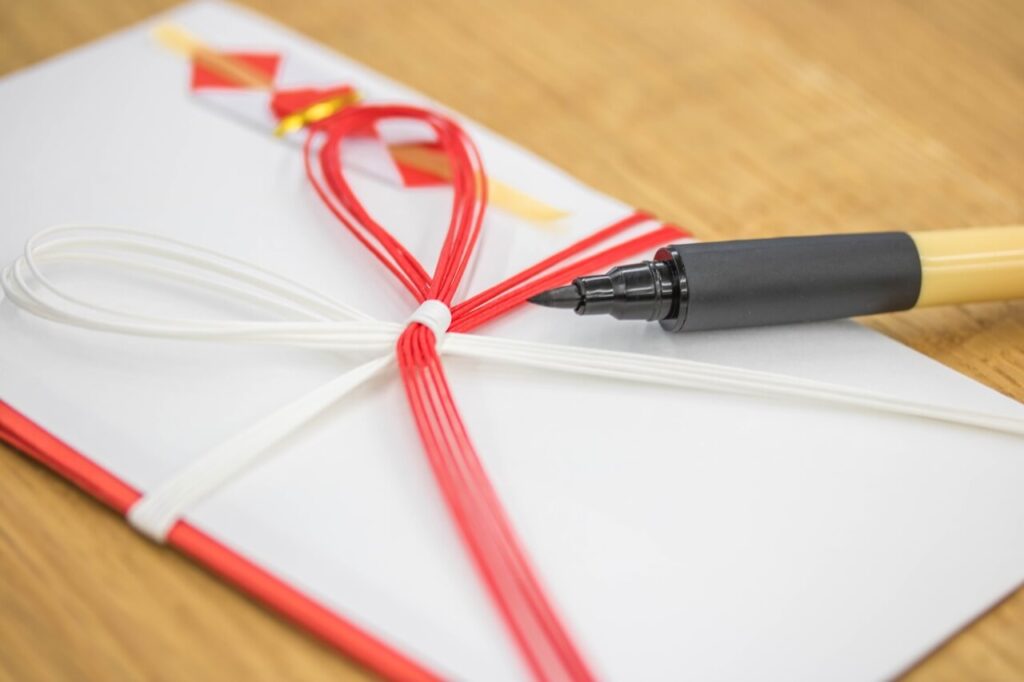

のし袋の種類と選び方

のし袋にはさまざまな種類がありますが、安産祈願の初穂料には「紅白の蝶結びの水引」がついたものを選ぶのが基本です。

なぜ蝶結びなの?

蝶結び(花結び)は「何度でも結び直せる」ことから、「繰り返しても良いお祝い事」に使われます。

安産祈願はまさにおめでたい行事であり、「次回の妊娠でもまた祈願したい」という願いにも通じるため、蝶結びが適しています。

のし袋を選ぶ際の注意点

- 水引の色は紅白が基本です(金銀は格上の祝儀袋として避けます)。

- 素材はできれば紙製でシンプルなものを選びましょう。

- キャラクター付きや派手なデザインの袋は避けます。

- 市販の「御祈祷料用のし袋」や「初穂料」と書かれたものを選ぶと安心です。

表書き・名前の書き方

のし袋の表面には「表書き」と「名前」を書く必要があります。墨や筆ペンを使うのが正式なマナーとされています。

表書きの基本

安産祈願で使う場合の表書きには以下のいずれかを用います。

- 「初穂料」:神社向け(最も一般的)

- 「御初穂料」:丁寧な表現

- 「御祈祷料」:神社でもお寺でも使える

- 「御布施」:お寺での祈祷の場合に使用されることもあります

どの表記が良いか分からない場合は、祈願を受ける寺社に確認すると確実です。

名前の書き方

のし袋の下段中央に記名します。書く名前は次のような形式が一般的です。

- 妊婦さんが一人で祈願する場合:妊婦さんの名前

- 夫婦で祈願する場合:夫婦連名(例:山田 太郎・花子)

- 家族名義で祈願する場合:世帯主の名前や「○○家」

子どもの名前を書く必要はありませんが、祈願の申込用紙などには妊婦や出産予定日の記入が求められる場合があります。

中袋あり・なしの書き方例

のし袋には中袋があるタイプと、中袋がない一体型のタイプがあります。それぞれの書き方のマナーを解説します。

【中袋あり】の書き方

中袋には「金額」と「住所・氏名」を書くのがマナーです。

- 表面(中央):金額を漢数字で記入 例)金壱萬円、金五千円、金参千円

- 裏面(左下):住所・氏名 例)〒123-4567 東京都○○区○○町1-2-3 山田 太郎

※金額は「壱」「弐」「参」などの旧字体を使うのが正式ですが、現代では「一万円」「五千円」と記載しても失礼にはなりません。

【中袋なし(封筒一体型)】の書き方

中袋がないタイプの場合、のし袋の裏面に以下のように記入します。

- 左下:金額(例:金五千円)

- 右下:住所・氏名

お札を入れる際は、表面(人物の顔)が前面に来るようにして、上向きに封入しましょう。

ボールペンやサインペンで書いても大丈夫?

初穂料を納める際の「のし袋」は、丁寧に記載された文字からも感謝の気持ちや敬意が伝わる大切な要素です。「筆ペンがない」「字に自信がない」と悩む方もいるでしょう。

ここでは、のし袋への記入に使う筆記具の選び方と、代用できる場合の注意点を解説します。

筆ペンが望ましいが、代用もOK?

正式には、黒の筆ペンまたは毛筆が最もふさわしいとされています。筆文字は線の強弱が美しく、「丁寧に書いてくれた」という印象を与えるため、神社やお寺において好印象となります。

しかし、実際のところ、筆ペンに不慣れだったり手元にないというケースも多いでしょう。その場合、以下のような筆記具での代用も可能です。

代用できる筆記具の例

- サインペン(黒):毛筆風のサインペンは文字にやわらかさが出て良いでしょう。

- 黒インクのボールペン(太め):細字よりもやや太字の方が見栄えが良く、丁寧に見えます。

- 筆ペン風のマーカー(100均でも入手可):少しでも毛筆感を出したい方におすすめです。

※注意:シャープペンシルや消せるボールペンは避けましょう。書き直しができてしまう筆記具は、正式な場では不適切とされています。

気をつけたいポイント

- 書体は楷書(かいしょ)で丁寧に。崩した文字やクセ字は避けましょう。

- インクがにじみやすい紙質もあるので、書く前に試し書きをすると安心です。

- 手書きが難しい場合は、あらかじめ印刷されたのし袋を利用するのも一つの方法です。

心を込めて丁寧に書くことが大切

筆ペンで書くのが理想とはいえ、最も大切なのは「心を込めて丁寧に書くこと」です。無理に筆ペンで汚くなってしまうよりも、自分が書きやすい筆記具で丁寧に記す方が、神社やお寺の方にも誠意が伝わるでしょう。

初穂料は現金でOK?封筒に入れないとダメ?

安産祈願の際に納める初穂料は、感謝と祈りの気持ちを表す大切なものです。「現金をそのまま渡してもいいの?」「封筒に入れなきゃいけない?」と疑問に思う方も少なくありません。ここでは、初穂料の包み方に関する基本的なマナーと、神社とお寺での違いについて詳しく解説します。

神社とお寺での違い

神社の場合

のし袋に「初穂料」と書くのが一般的です。

神社では、初穂料は必ずのし袋に入れて納めるのが正式なマナーです。

のし袋には「初穂料」または「御初穂料」と表書きし、贈る側の名前を記入します。これは、神様への捧げものという意味合いがあるため、直接現金を手渡すのはふさわしくないとされています。

また、神社によっては社務所での受付時に「のし袋をご用意ください」と明記しているところもありますので、事前に確認すると安心です。

封筒に入れずに裸のまま現金を出すと、マナー違反と捉えられる可能性もあるため、できる限りのし袋に包んで持参しましょう。

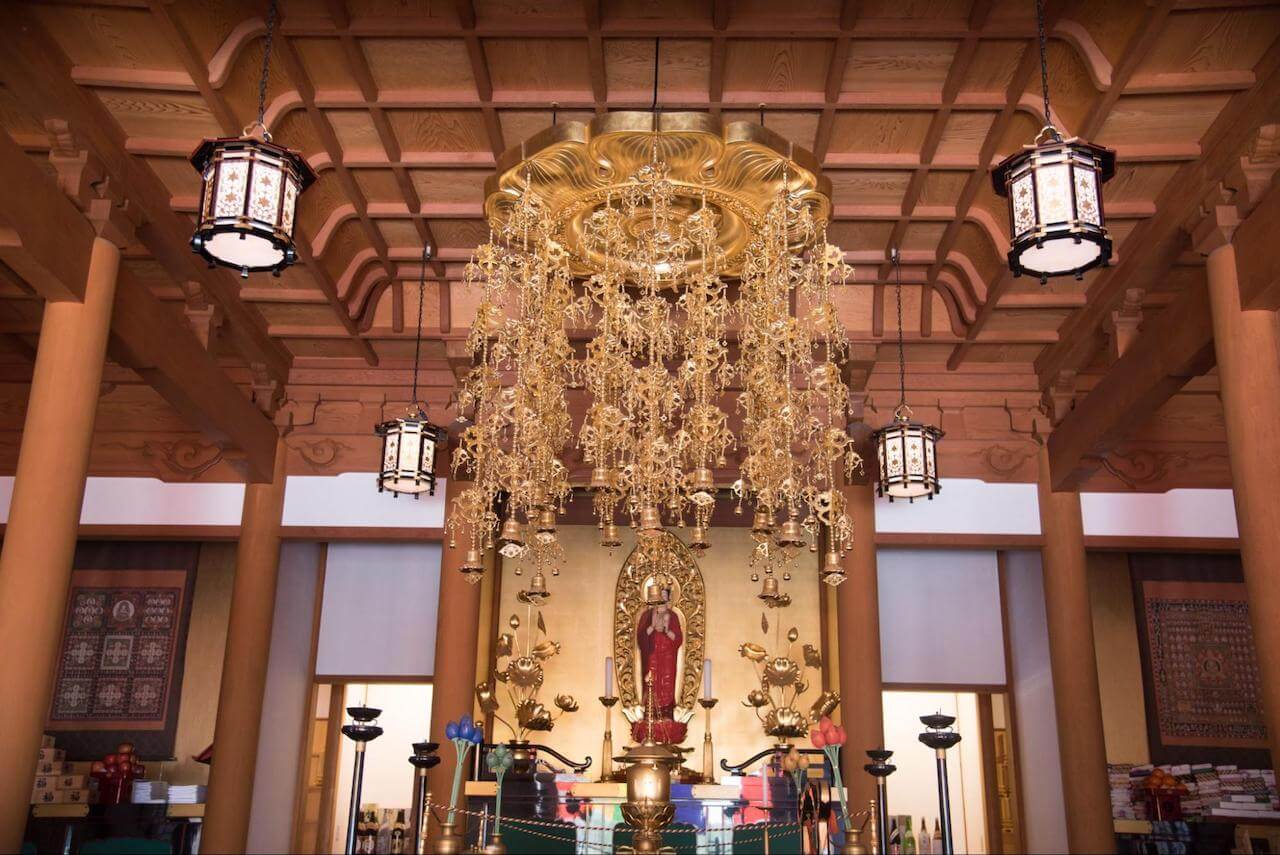

お寺の場合

お寺では「初穂料」という言葉はあまり使わず、「御布施」「御礼」という表記が一般的です。

これは、お寺では「布施」=心を尽くした供養や施し、という仏教的な意味合いが強いためです。 お寺でも、基本的には封筒やのし袋に包んで渡すのが丁寧なマナーですが、格式にとらわれすぎず、「現金封筒」に入れて静かに手渡すという対応でも失礼にはあたりません。

ただし、裸で現金を渡すのは避けるのが無難です。 封筒に記す表書きは、以下のようなパターンがよく用いられます。

- 御布施(一般的なお礼)

- 御礼(祈祷に対する謝意)

- 志(略式的な表現、故人供養などにも使用)

どちらの場合も「封筒に包むのが基本」です。

神社でもお寺でも、現金を直接出すのではなく、封筒に包んで丁寧に渡すのが一般的な作法です。形式は異なっても、感謝の気持ちを形にして伝えるという意識が大切です。

封筒がない場合はどうする?

どうしても事前に用意できなかった場合は、受付で「現金封筒をいただけますか」と聞くのも一つの手です。ただし、これは最終手段と考え、できる限り自分で準備しておくのが望ましいでしょう。

まとめ

安産祈願は、これから生まれてくる赤ちゃんと母体の健康を祈る、かけがえのない大切な儀式です。

その中で納める初穂料は、神仏に対する感謝と祈りの気持ちを形にしたもの。

金額や封筒の書き方など、形式的な部分に目が行きがちですが、何より大切なのは真心をこめて丁寧に準備することです。

初穂料の相場や意味を知って、自分に合った金額で

初穂料の一般的な相場は3,000円から10,000円程度です。地域や神社・お寺によって異なりますが、「これだけは納めなければならない」という絶対的なルールはありません。大切なのは、自分の気持ちを込めて無理のない範囲で納めること。高ければ良い、ということではなく、あくまで感謝と祈願の気持ちを形にするものです。

封筒や表書きも「丁寧さ」を大切に

のし袋の種類や表書き、名前の書き方も一つひとつに意味があります。筆ペンがベストですが、気持ちが伝わるように丁寧に書けば、ボールペンやサインペンでも問題ありません。封筒は使い捨てのものではなく、気持ちを包むための「ご挨拶」と考えて、心を込めて用意しましょう。

神社では「初穂料」、お寺では「御布施」や「御礼」とする違いにも注意が必要です。どちらの場合でも、封筒に入れて渡すのが基本マナーとされています。

穏やかな気持ちでご祈願へ

初穂料や参拝のマナーを守ることも大切ですが、最も大事なのは祈願を通して母子ともに心を整えることです。日々の忙しさの中で、改めて赤ちゃんと向き合い、健やかな出産を願う時間として、安産祈願を行う方が増えています。

形式にとらわれすぎず、自分たちらしい方法で、感謝の心と願いを込めて丁寧に準備し、穏やかな気持ちで祈願に臨みましょう。

この記事へのコメントはありません。