安産祈願のあとは?お守りの使い方・返納・お礼参りまで解説

安産祈願は、赤ちゃんの健やかな誕生と妊娠中の無事を祈る大切な節目です。

無事に出産を終えたら、いただいたお守りや腹帯をどのように扱えば良いのか、また感謝の気持ちを伝える「お礼参り」はいつ、どのように行えば良いのか、迷う方も少なくありません。この記事では、安産祈願でもらえる授与品の種類から、お守りの正しい使い方、返納やお礼参りのマナーまで、詳しく解説します。

安産祈願でもらえる授与品とは?

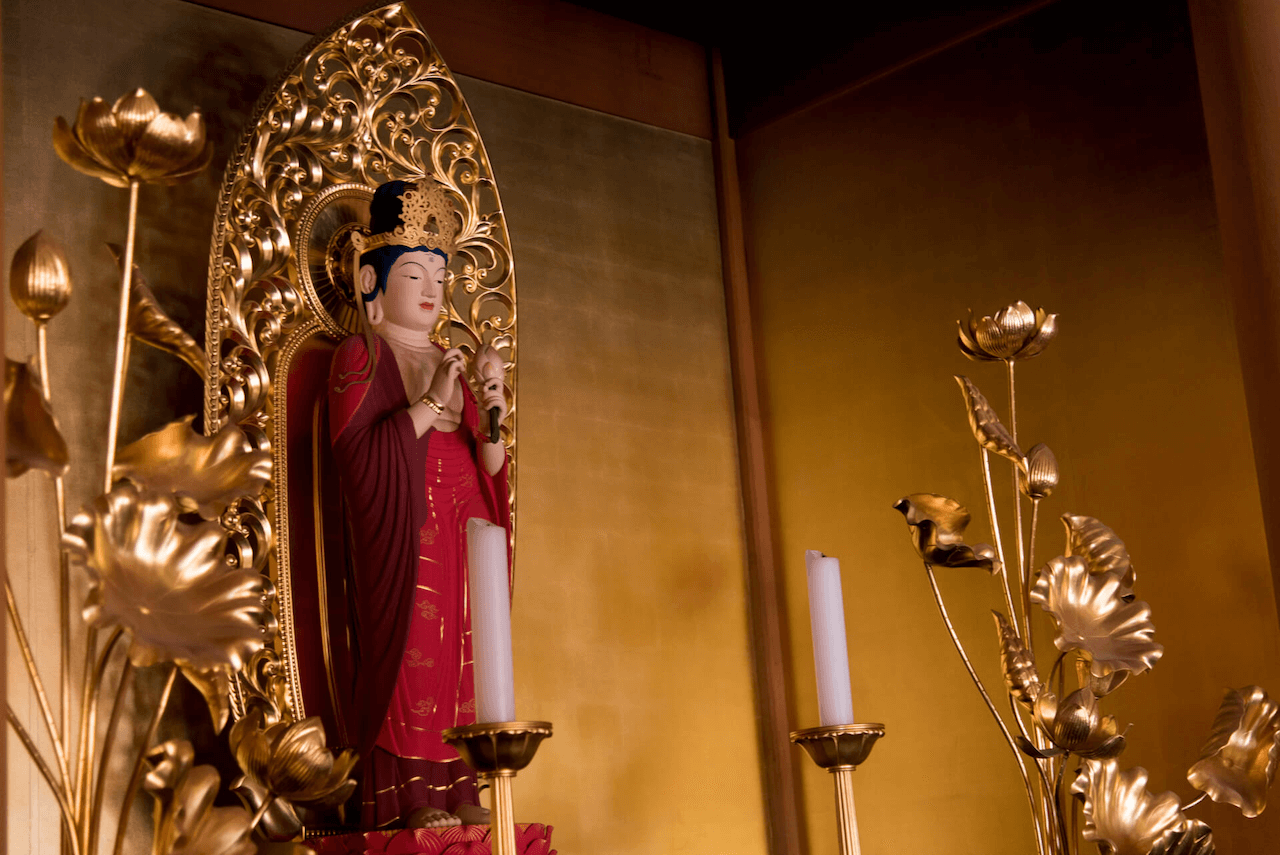

安産祈願では、神社やお寺でご祈祷を受けると「授与品(じゅよひん)」と呼ばれる縁起物が授けられます。

これらは、母子の無事を祈る神聖なものとして扱われ、日常の中でお守りとして身につけたり、保管したりします。

授与品の内容は寺社によって多少異なりますが、以下のようなものが一般的です。

お守り・腹帯・絵馬など

- お守り(安産御守)

安産祈願でもっともよく知られているのが「安産御守」です。

小さな布製や袋状のお守りが一般的で、「安産」や「母子健康」などの文字が記されています。妊婦さんが普段から身に着けたり、カバンや母子手帳ケースに入れて持ち歩くことで、ご利益があるとされています。- 常に身につけることで母子を守ってくれる

- 赤ちゃんが生まれた後も保管しておく人も多い

- 腹帯(はらおび)

戌の日の安産祈願では「岩田帯」と呼ばれる腹帯が授与されることがよくあります。

白いさらしの布で、お腹を温めて支えるとともに、お腹の赤ちゃんを守る象徴的な役割も担っています。

一部の寺社では、腹帯を持参して祈祷だけ受けるケースや、授与品の一つとしてセットで渡されることもあります。- 寺社で祈祷された腹帯は「清められたもの」として特別な意味を持つ

- 実際に巻くかどうかは個人の体調や産院の方針に合わせて調整可能

- 絵馬(えま)

希望すれば授与品に絵馬が含まれていることもあります。絵馬には妊婦さんの名前や安産祈願の願いごとを書き込み、奉納します。

絵馬のデザインも神社やお寺によってさまざまで、赤ちゃんのイラストや戌(犬)の干支をモチーフにした可愛らしいものもあります。- 絵馬を奉納することで願いが神仏に届くとされる

- ご祈祷後に自分で絵馬を掛けて帰る場合が多い

授与品は、祈願のご加護を象徴する大切な存在です。妊婦さんにとって安心感を与えてくれるだけでなく、出産までの時間を穏やかな気持ちで過ごすための心の支えにもなります。

大切に扱い、出産後のお礼参りや返納のタイミングを見て、きちんと感謝の気持ちをお伝えしましょう。

お守りの使い方と保管場所

安産祈願でいただいたお守りは、赤ちゃんとお母さんの無事を願って神仏から授けられた大切なものです。

そのため、「どのように使うのが正しいの?」「保管場所に決まりはあるの?」と気になる方も多いはずです。この章では、安産祈願のお守りの使い方と、適切な保管場所についてわかりやすく解説します。

母子手帳ケースに入れてもいい?

結論からいえば、母子手帳ケースに入れて持ち歩くのは問題ありません。

むしろ、妊婦さんが普段から持ち歩くものに入れておくことで、常に身近にお守りを置いておけるという点でおすすめの方法です。

母子手帳ケースは通院時や外出時にも持ち歩く機会が多く、体調が不安定になりがちな妊娠中でも自然にお守りと一緒に過ごせます。ただし、以下の点には注意しましょう。

- 汚れたり破れたりしないよう丁寧に扱う

- 他のものとぶつかって擦れないよう、別ポケットなどで仕分ける

- 厚みがあるお守りの場合は、母子手帳ケースの収納スペースに余裕があるか確認する

「お守りは必ず首から下げなければならない」「直接肌につけるべき」といった決まりはありませんので、妊婦さんの生活スタイルに合わせて無理のない形で保管・携帯して問題ありません。

つける場所・持ち歩く必要は?

お守りには「持ち歩くべき」という絶対的なルールはありませんが、身近に置いておくことが大切だとされています。

常に携帯しておきたい場合、以下のような場所に付けるのが一般的です。

- カバンやリュックの内ポケット

- ポーチの中(母子手帳と一緒に)

- お財布やスマホケースに忍ばせる

逆に、家の中で大切に保管しておきたいという方は、次のような場所がおすすめです。

- 寝室やリビングの棚や神棚(清潔で落ち着ける場所)

- ベビーベッドや妊婦さんがよく過ごす場所の近く

- 鏡台やドレッサーなど、日常的に目にする場所

どこに置いてもよいのですが、「汚れたり乱雑にならないように」「敬意をもって丁寧に扱うこと」が大切です。

また、お守りをバッグに入れておく場合は、鍵や小銭と一緒にしないなど、なるべく綺麗な状態で保つ配慮をしましょう。

安産祈願のお守りは、身近に持つことで安心感を得られる心の支えです。

母子手帳ケースに入れる、バッグに付ける、家で丁寧に保管するなど、妊婦さんのライフスタイルに合わせて無理のない方法で持ち歩きましょう。

どんな形であっても、「お腹の赤ちゃんが無事に育ちますように」という祈りを込めて扱うことが何よりも大切です。

安産祈願のお守りの返納はいつ?どこで?

安産祈願で授かったお守りや腹帯。

出産を終えた後は「返納すべき?」と悩まれる方も少なくありません。

日本の神仏信仰では「授かったものは感謝を込めてお返しする」ことが基本とされています。

ここでは、お守りの返納時期や場所について詳しく解説します。

他の神社でも返納できる?

基本的には安産祈願を受けた神社やお寺に返納するのが理想的です。

いただいた神様・仏様に対して感謝を伝え、そのご利益をお返しするという意味が込められているためです。

ただし、以下のような事情で同じ場所に返納できない場合もあります。

- 遠方で行けない

- 引越しや体調の都合で訪問が困難

- 閉門や廃止などで参拝できない

そのような場合には、近隣の神社やお寺で返納することも可能です。

特に神社には「古札納所(こさつのうしょ)」と呼ばれる返納専用の場所が設けられていることが多く、そこでお焚き上げとして処分していただけます。

ただし、返納先によその寺社で受けたものではないものも納めることが可能か確認するようにしましょう。

ただし注意点として、「お寺で授かったものはお寺へ」「神社で授かったものは神社へ」と、宗教施設の種類は合わせることが望ましいです。

例えば、浄土宗のお寺でいただいたお守りを神社に持ち込むのは控えた方がよいとされています。

腹帯や絵馬も返納する?

安産祈願の際にいただいた「腹帯」や「絵馬」も、基本的には返納対象となります。

腹帯について

腹帯は安産祈願の一環として授かる神聖なもの。無事に出産を終えたら、神仏へのお礼として返納するのが一般的な流れです。ただし、以下のような扱いもあります。

- 返納する(清めて焼納していただく)

- 思い出として自宅で保管する

- 次の妊娠まで大切に保管しておく

施設によって対応が異なるため、事前に返納可能かどうか問い合わせておくと安心です。

絵馬について

絵馬は、祈願時に願いを書いて納めたものなので、原則的にはその場に奉納されたままになります。そのため、返納というよりは「回収の必要はない」ことが多いです。どうしても手元に残っている場合や持ち帰った場合は、お守りと同様にお焚き上げしていただくことも可能です。

お礼参りの時期と流れ

安産祈願で無事に出産を迎えた後は、感謝の気持ちを込めて「お礼参り」を行うのが日本の伝統的な風習です。

ご祈願いただいた神社やお寺に、無事出産できたことを報告し、ご加護に感謝の気持ちを伝える大切な機会です。

このセクションでは、お礼参りの時期や流れ、準備しておくべきことについて詳しく解説します。

出産報告と共に感謝を伝える

お礼参りのタイミングは、「出産後、母子ともに体調が安定した頃」が基本の目安です。

厳密な決まりはありませんが、一般的には以下のような時期が適しています。

- 産後1ヶ月検診が終わった頃

- お宮参り(生後約30日前後)と同時に行う場合

- 外出に慣れ始めた産後2〜3ヶ月頃

出産直後は体力の回復や赤ちゃんのお世話で忙しいため、無理のないスケジュールで行うことが大切です。

お礼参りの際は、神社やお寺の受付で「安産祈願のお礼参りに参りました」と伝え、無事出産できたことをご報告しましょう。感謝の気持ちを込めて以下のような言葉を添えると丁寧です。

「おかげさまで無事に出産できました。ありがとうございます。」

ご祈祷や祈願の有無にかかわらず、心からの感謝を伝えることが最も大切です。

初穂料や手土産は必要?

お礼参りに際して、「初穂料は再度必要?」「手土産を持参すべき?」と悩む方も多いですが、ケースによって異なります。

初穂料について

基本的に、お礼参りだけであれば初穂料は不要な場合が多いです。ただし、以下のような場合は初穂料が必要になります。

- 母子の健康を祈る「母子息災祈祷」などを受ける場合

- 特別なご祈願をお願いする場合

その際の初穂料の目安は3,000〜10,000円程度です。神社・お寺によって異なるため、事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

また、祈祷なしでお守りや腹帯などの授与品を返納するだけの「ご挨拶参拝」であれば、初穂料の代わりに気持ち程度のお賽銭(100円〜500円)を納める方も多いです。

手土産について

手土産は基本的には必要ありません。神社やお寺はあくまで信仰の場であり、物品によるお礼は求められないのが通常です。

ただし、ご祈祷をお願いする場合や、お世話になった住職や神職の方へ個人的に感謝を伝えたい場合に、以下のような手土産を添える方もいます。

- 日持ちする和菓子・お茶など(熨斗付き)

- 地元の特産品など

この場合も形式にとらわれすぎず、「気持ち」として渡すのがポイントです。熨斗(のし)には「御礼」や「感謝」といった表書きを使いましょう。

お礼参りは、いただいたご加護に心からの感謝を伝える大切な行為です。

無事な出産の報告と、これからの健やかな成長を願って、誠意を持って参拝しましょう。

まとめ

安産祈願は、赤ちゃんの健やかな誕生と妊娠中の無事を祈る大切な節目です。

その祈りが叶った後に行う「お礼参り」や、いただいた授与品(お守り・腹帯・絵馬など)の返納も、命を授かる尊さや人とのご縁を見つめ直す貴重な機会となります。

安産祈願でいただく授与品は、妊娠期の心の支えになると同時に、ご加護の証でもあります。お守りは持ち歩くことで安心感を得られ、腹帯には赤ちゃんを守るという意味が込められています。出産後には、そのご加護への感謝を込めて返納するのが礼儀です。

また、お礼参りを通じて神様や仏様への感謝を伝えることは、赤ちゃんとの人生の第一歩において、信仰と感謝の心を育む大切な行為です。

初穂料や手土産といった形式にとらわれすぎることなく、「無事に生まれてくれてありがとう」「見守ってくださってありがとう」という気持ちを丁寧に伝えることが何よりも重要です。

忙しい産後の生活の中でも、お礼参りの時間をとることで、家族の絆がより深まったり、これからの子育てに向けて心を整えるきっかけにもなるでしょう。

神社やお寺とのご縁をこれからも大切にしながら、赤ちゃんの健やかな成長を願って、穏やかな心で日々を過ごしていきましょう。

安産祈願もお礼参りも、「形式」ではなく「感謝」の心が何よりも大切。その思いが、あなたと赤ちゃんにとって、かけがえのない思い出となるはずです。

この記事へのコメントはありません。